El otro día vi a mi vecina la del quinto (ésa que hasta hace dos días se me solía quedar mirando absorta, desde su metro y medio de estatura, cuando coincidíamos en el ascensor) dándose el lote, borracha perdida, con un tiparraco en el portal. No sé si será que me estoy haciendo vieja, o si ya no recuerdo aquella ligereza adolescente, pero no pude menos que sentir una profunda vergüenza ajena ante el espectáculo. Una sensación de “¿pero qué está haciendo?” se apoderó de mí hasta tal punto que volví la cabeza al pasar, no por morbo (a mí qué me importa lo que haga esa niña con su novio), sino para cerciorarme de que era verdad lo que mis ojos veían. Ella me miró y siguió a lo suyo, como si no hubiera nadie pasando.

Fui caminando hasta el sitio donde había quedado con mis amigos para salir por ahí a dar una vuelta, recreando una y otra vez la imagen imborrable de mi vecina haciendo el ridículo en mi edificio. Cuando llegué, me los encontré, como siempre, bebiendo. Alguno que otro ya borracho. Anduvimos toda la noche de bar en bar, bailando y bebiendo copas (unos más que otros). Como era de esperar, yo, que seguía pensando de vez en cuando en mi vecina la del quinto, empecé a relacionar las dos situaciones. Miraba a mi alrededor y sólo veía a gente haciendo el ridículo, con su narcisismo extravagante, inoportunos, inelegantes, insoportables… borrachuzos.

Y empecé a tomar conclusiones. Cada fin de semana, lo que se hace fundamentalmente entre los jóvenes es beber hasta emborracharse. Y parece que el hábito tiene su origen en un deseo de libertad, de autonomía respecto a las normas sociales. Sí, la gente dice beber para evadirse de las imposiciones cotidianas, pero los resultados suelen ser bien distintos: comportamientos bochornosos, decisiones indeseadas, pérdida de la conciencia que nos hace libres.

Además me di cuenta de que, si una no se emborracha, no encaja en semejante desorden. Porque se encuentra rodeada de un sinsentido, de una algarabía de cuerpos incapaces de percibir el sentido de la interacción, discapacitados para nadar en ese mundo mágico de las interconexiones sociales. Al emborracharnos es como si perdiéramos ese instinto que nos permite orientarnos a través de la vida social. Nos encierra en un cuerpo que ha perdido toda capacidad de movernos libremente a través de las relaciones intersubjetivas. Nos deja atontados e insensibles a la presencia del otro.

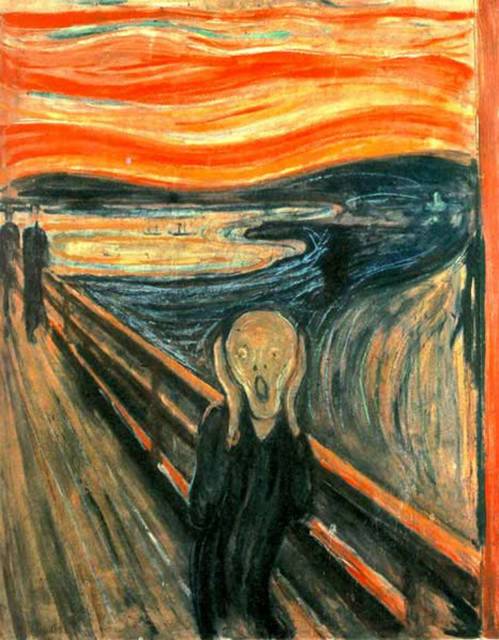

Cuando mi vecina estaba allí, dale que te pego con su compañero, indolente a lo que ocurría a su alrededor (imagino que yo no sería la única persona del vecindario que se la encontró en ese estado), estaba escogiendo perderse la oportunidad de ser ella misma. Y es que no somos nosotros si no dejamos que la presencia incontestable de los otros influya de algún modo en nuestras elecciones. Dado que al día siguiente se habría despertado con una sensación de “tierra trágame” (seguro que sí, nos ha pasado a todos), lo normal habría sido que mi vecina hubiese sentido vergüenza cuando la miré a los ojos. Pero no ví rastro de inseguridad en su cara. Vi más bien como un vacío en su mirada, un hueco impersonal, una no-actitud. No era un desafío arrogante. No era un “¿tú qué miras?”. Ni un “hago lo que me da la gana”. Eso no me habría asustado tanto. Lo que me dio miedo, lo que me horrorizó de veras fue la pasividad absoluta con que estaba ahí. Estaba manejada, no es que actuara por instinto, sólo no actuaba. Era actuada. Sí, porque se movía desde dentro, pero no era ella la responsable de sus movimientos. Había actividad, pero no había persona. Fue extraño.

Es como si el mundo funcionara sin nosotros, cuando bebemos. Y obviamente, sin nosotros el mundo toma caminos que no encajan con nuestros intereses. Me viene a la memoria aquella ya célebre reflexión de la escritora Lucía Echeverría que protestaba contra la estupidez de los jóvenes españoles (que se unían a manifestaciones a favor del botellón) frente a la sensatez de los franceses (que salían a la calle para defender su derecho a un contrato digno). Mientras bebemos, la vida sigue su curso sin nosotros. Y sin nosotros, los empresarios se frotan las manos firmando contratos basura que nadie parece estar dispuesto a rechazar. Está la vida como para rechazar una oportunidad de empleo. Casi hay que dar las gracias por que le cojan a una de prácticas no remuneradas. Porque a la cola hay siempre gente dispuesta a trabajar gratis. Y nadie se queja. Y seguimos bebiendo, y bailando borrachos en la calle, como para celebrar ¿qué? No quiero ponerme trágica, pero a veces se me ocurre que nos estamos volviendo idiotas del todo.

¿Y quién sale beneficiado de todo esto? Nosotros desde luego, no.

6 de noviembre de 2006

Mi vecina la del quinto por Anónima

Etiquetas:

adolescencia,

Anónima,

borrachera,

Botellón,

hábito,

libertad,

pasividad,

ridículo,

vida social

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario