No sé exactamente cómo comienza una amistad. Sólo sé que conforme avanza la vida, una va conociendo cada vez más y más gente, y que la gran mayoría se aloja en esa parte de la memoria que no recuerda emociones, sino sólo imágenes que no dejaron rastro en el corazón. Aquella profesora morena que me daba matemáticas en tercero de EGB, el vecino que se mudó con la familia a otro barrio antes de que llegara a hablar una sola vez con él, o el señor que esta tarde me ha vendido media docena de castañas en la esquina del bar Molino. Todos ellos tienen su sitio en mis recuerdos, sí, pero no han contribuido apenas a eso que yo soy.

Sin embargo, en otra parte de mi colección de vivencias, hay un considerable número de personas que, cuando las traigo a la conciencia, reproducen en mí, a veces con menos, otras con más intensidad, los sentimientos que nacieron al conocerlas. Me viene a la memoria, por ejemplo, la señora que me defendió de un indigente borracho que me asaltó de pequeña, un día que caminaba hacia mi colegio. O aquel señor que, con cara de padre, me echó una gran bronca el otro día desde su coche por cruzar con el semáforo en rojo. Son personas que despertaron algo en mí, y cuando pienso que seguramente no les volveré a ver, me pena no haber aprovechado para conversar más con ellos cuando tuve la ocasión.

Creo que un amigo pertenece a este segundo grupo de gente, a esta clase de seres que entran en la vida de una con una gracia especial, manifestando una inquietante sintonía con lo que una es, y que logran tomar asiento en la memoria emocional. Es algo misterioso, si se piensa, el fenómeno de caerse bien. Una conoce a alguien un día cualquiera y, sin saber explicar por qué, le entiende, siente gusto, placer por saber de la existencia de esa persona que resulta entrañable y familiar.

Pero un amigo es mucho más que esa simpatía inicial. Porque un amigo, además, se queda. Generalmente por circunstancias no buscadas, la vida misma se encarga de que, de vez en cuando, dos personas que se han entendido mutuamente en un primer encuentro, tengan ocasión de conocerse más. La gente no hace amigos en el supermercado o en un paso de cebra. Normalmente, las amistades brotan en áreas de vida en común, como pueden ser el colegio, la universidad, o el trabajo. Quizá en esto tenga mucho que ver el hecho de que la amistad se da entre iguales, entre personas con los mismos intereses, con una edad próxima, que viven una cotidianeidad cercana. Pero creo que hay otra razón de más peso todavía, y es el hecho de que una amistad requiere ser alimentada a lo largo del tiempo. No basta con caerse bien: la señora que me salvó de pequeña del borracho callejero no es mi amiga, sino alguien que no pudo evitar sentir compasión por mí, y que sencillamente actuó en coherencia con su instinto.

Dos son, pues, al menos, los ingredientes de la amistad: semejanza y hábito. Lo primero es involuntario: simplemente ocurre o no. El hábito, en cambio, sí se construye por la voluntad, aunque también tiene un componente ajeno a la propia libertad (una cercanía espacio-temporal en la vida).

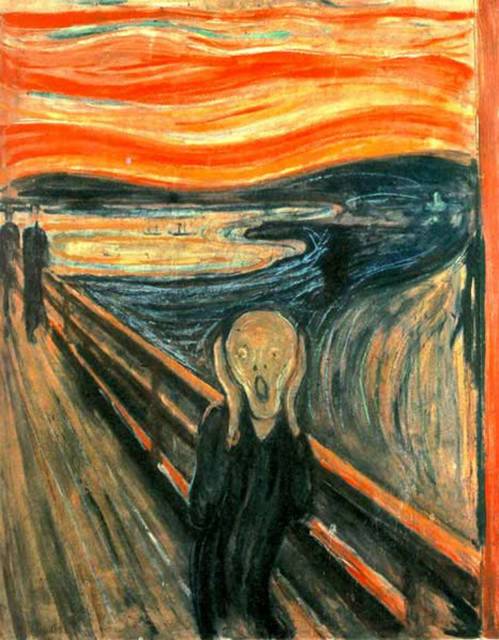

En mi opinión, lo más interesante desde el punto de vista filosófico es esa primera causa de la amistad, la semejanza. San Agustín decía, muy agudamente, que el amor (y la amistad no es sino uno más de los colores afectivos que puede tener el amor) es como un peso, porque mueve al ser humano a aquellos lugares donde éste encuentra el reposo. Encontrar reposo: qué exactísima metáfora. Porque precisamente un amigo es alguien con quien una puede relajarse, alguien con quien se puede suspender todo ese mecanismo psicológico de autodefensa que provoca el miedo a ser juzgado por lo que se hace. Como cantaba un poema de Saint-Exupéry, un amigo no te evalúa por tus andanzas ni por tus fórmulas, sino que observa éstas con la indulgencia propia el amor. No son las propias acciones las que le informan de quién eres, sino que precisamente por aceptar lo que eres, las juzga con benevolencia.

Todos tenemos un lugar, una vocación, todos estamos llamados, como desde lejos, a algo. Con el tiempo, créanme, he aprendido que se sabe cuál es el propio lugar a través de señales muy claras. Una de esas señales es el sentimiento de paz, de reposo que se halla al hacer aquello para lo que una sirve por naturaleza. El encuentro con un amigo es un lugar de descanso. Porque la amistad se caracteriza por el sosiego que otorga el ser recibido con gusto precisamente por lo que se es. La amistad supone encontrar el propio lugar en el otro a través del amor. Encontrar el propio lugar es encontrarse a una misma, y esto no ocurre en la soledad del yo, sino en el tú. Como dijo el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson, “un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta”. Pensar es algo así como hablarse a una misma, y hablar a un amigo es hablar a alguien como me hablo a mí: es identificarme en el otro.

Hace poco, en un seminario de filosofía, conocí a una profesora argentina que en un principio me intimidó un poco, pero con la que, al cabo de unas horas de haberla conocido, en la cena que se organizó para darle la bienvenida a Pamplona, entablé una de esas conversaciones en las que una siente la extraña impresión de ser íntimamente comprendida. Como creo que ella sintió algo parecido, decidimos continuar esa conversación a través del correo electrónico, y hace poco me escribió algo que, por otra curiosa casualidad, tiene mucho que ver con el tema que hoy nos ocupa. En respuesta a mis dudas sobre la falta de autenticidad que suele acompañar a la compasión y al pánico a no ser querida, me dijo: “Elsa, en la vida lo más difícil que hay es seguir el propio deseo”. No tengo ahora espacio ni tiempo para explicar a fondo esta idea. La dejo así, en el aire, para que quien me lea no encuentre excusa para dejar de pensar, y se dé cuenta, tal vez, del valioso tesoro que entraña la amistad.

24 de diciembre de 2006

Porque nuestro descanso es nuestro lugar por Elsa Muro

Etiquetas:

amistad,

amor,

Elsa Muro,

hábito,

identidad,

recuerdos,

Saint-Exupery,

San Agustín,

semejanza,

sentimientos,

simpatía,

sintonía,

Tu,

Yo

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario